平成26年に「雨水の利用の推進に関する法律」が施行され、国及び独立行政法人等の建築物には雨水利用が原則整備されることになりました。

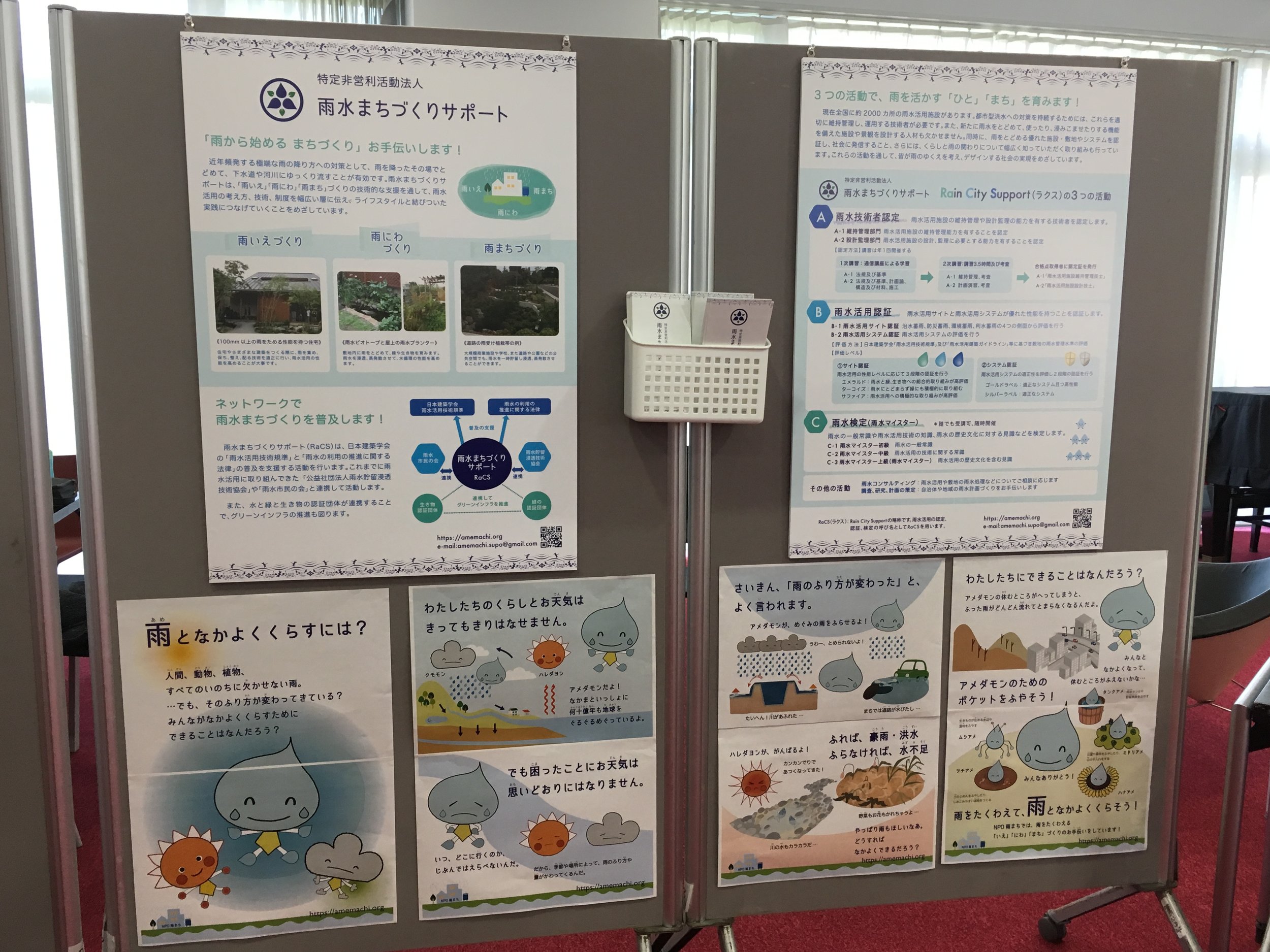

全国に雨水利用施設が約3000か所ありますが、これから施設を適切に運用するためには、十分な技術を習得した者が管理に当たらなければなりません。そこで「NPO雨水まちづくりサポート」では、雨水活用施設の専門の維持管理者「雨水活用施設維持管理技士」の第3回認定試験を実施することになりましたので、下記の通りご案内します。

1.実施日時

一次講習(通信講義) 2019年10月1日(火)から10月26日(土)の期間

二次講習・試験 2019年10月26日(土)13:00~17:00

(雨水活用施設の概要、設備機器の概要、水質測定器、水量・水質管理、保守点検等)

2.二次講習・試験会場

建築会館 (〒108-8414 東京都港区芝5-26-20)地図

※交通 JR田町駅,都営地下鉄三田駅(浅草線・三田線)徒歩3分

3.受験資格

下記、1)または2)に該当する方。

1)雨水に関する専門性を有する実務経験10年以上の者(書類審査)

2)技術士、一級建築士、一級建築施工管理技士、一級管工事施工管理技士、建築物環境衛生管理技術者、浄化槽管理士、建築設備士、空気調和・衛生工学会設備士、一級ビオトープ計画管理士、一級ビオトープ施工管理士のいずれかの資格を有する技術者

4.認定費用

受講料3万円、認定証発行料1万円(合格者のみ)

5.受付期間・申し込み方法

受付期間:2019年7月16日(火)から9月10日(火)まで

申し込み方法

1)こちらから専用フォームに必要事項を記入し、送信してください。送信後、別途Eメールにて顔写真(jpg形式、データサイズ500KB〜1MB)をお送りください。

2)上記3の1)に該当する方は業務実績書にご記入の上、Eメールにて事務局宛にご送付ください。事前の書類選考を行います(結果については9月上旬より順次Eメールにて通知いたします)。

6. 受講の流れ

1)お申し込みフォームと顔写真受領後、お知らせする指定の口座に受講料をお振込いただきます。

※書類審査を必要とする方は、審査結果の通知後に受講料をお振込いただきます。

2)9月下旬にテキストと受講票がお手元に届きます(郵送)。

3)一次講習:各自テキストを読み、自主学習と成果を問うレポート作成を行っていただきます。

4)二次講習・試験:10/26(土)に3.5時間の講習と試験を受けていただきます。

※テキスト、受講票、一次講習のレポートを必ずお持ちください。

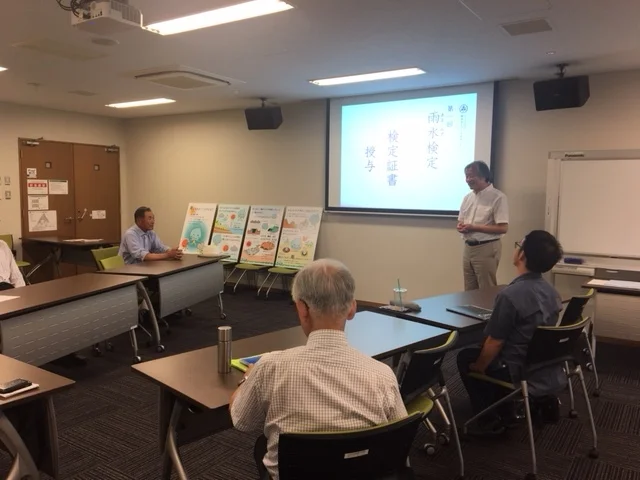

7.合格者の発表

試験終了後1か月以内に連絡先にメールで合格可否の連絡を行います。

合格者には、雨水活用施設維持管理技士の認定証を発行します。(発行料1万円をお振込いただきます)。

また、NPO入会手続きも行っていただきます。

8.資格者の利点

雨水活用施設維持管理技士の資格者は、本NPOに登録いただき、雨水活用施設の管理者に紹介・推薦等を行うと共に、本会主催の講習会等を割引価格で受講できます。

9.お問合せ・連絡先

所在地 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-20-14神宮村301

特定非営利活動法人 雨水まちづくりサポート

雨水活用施設維持管理技士認定試験運営委員会

e-mail:amemachi.supo@gmail.com